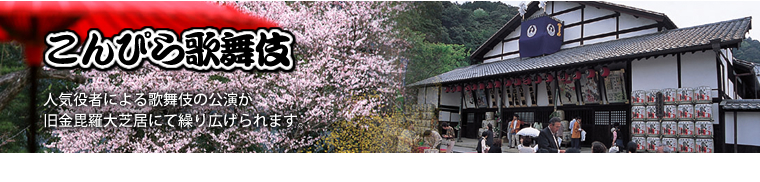

◆ 松本 幸四郎(まつもと こうしろう) 十代目 高麗屋

1973年1月8日生まれ。松本白鸚の長男。79年3月歌舞伎座『侠客春雨傘』で三代目松本金太郎を名のり初舞台。81年10・11月歌舞伎座『忠臣蔵 七段目』の大星力弥ほかで七代目市川染五郎を襲名。94年4月歌舞伎座にて名題昇進。2018年1・2月歌舞伎座で十代目松本幸四郎を襲名。舞踊の松本流家元を兼ねる。四国こんぴら歌舞伎大芝居には10年ぶり5回目の出演 となる。

◆ 中村 雀右衛門(なかむら じゃくえもん) 五代目 京屋

1955年11月20日生まれ。四世中村雀右衛門の次男。61年2月歌舞伎座『一口(ひとふり)剣(けん)』の村の子明石で初代大谷広松を名のり初舞台。64年9月歌舞伎座『妹背山婦女庭訓』のおひろで七代目中村芝雀を襲名。2016年3月歌舞伎座『鎌倉三代記』の時姫と『祗園祭礼信仰記 金閣寺』の雪姫で五代目中村雀右衛門を襲名。四国こんぴら歌舞伎大芝居には7年ぶり9回目の出演となる。

◆ 中村 鴈治郎(なかむら がんじろう) 四代目 成駒家

1959年2月6日生まれ。四世坂田藤十郎の長男。67年11月歌舞伎座『紅梅曾我』の一萬丸で中村智(とも)太郎(たろう)を名のり初舞台。90年名題適任証取得。95年1月中座『封印切』の忠兵衛ほかで五代目中村翫雀を襲名。2015年1・2月大阪松竹座『廓文章』の伊左衛門ほかで四代目中村鴈治郎を襲名。四国こんぴら歌舞伎大芝居には8年ぶり6回目の出演となる。

◆ 中村 亀鶴(なかむら きかく) 二代目 八幡屋

1972年6月18日生まれ。初世中村亀鶴の長男。父方の祖父は四世中村富十郎、祖母は初世中村鴈治郎の娘の中村芳子(よしこ)。76年12月南座『時雨(しぐれ)の炬燵(こたつ)』の勘太郎で渡辺芳彦の名で初舞台。90年国立劇場第10期歌舞伎俳優研修修了。91年1月伯父の五世中村富十郎門下となり、中村芳彦を名のる。93年4月富十郎の部屋子となる。2001年11月歌舞伎座『戻駕(もどりかご)色相(いろにあい)肩(かた)』の 禿(かむろ)で二代目中村亀鶴を襲名。09年11月より四世坂田藤十郎一門となる。四国こんぴら歌舞伎大芝居には8年ぶり6回目の出演となる。

◆ 中村 壱太郎(なかむら かずたろう) 初代 成駒家

1990年8月3日生まれ。中村鴈治郎の長男。祖父は四世坂田藤十郎。母は吾妻徳穂。95年1月中座〈五代目中村翫雀・三代目中村扇雀襲名披露興行〉『嫗(こもち)山姥(やまんば)』の一子公(きん)時(とき)で初代中村壱太郎を名のり初舞台。2014年9月日本舞踊吾妻流の七代目家元を襲名し、吾妻徳陽を名のる。四国こんぴら歌舞伎大芝居には8年ぶり4回目の出演となる。

◆ 大谷廣太郎(おおたに ひろたろう) 三代目 明石屋

1992年6月10日生まれ。大谷友右衛門の長男。祖父は四世中村雀右衛門。96年11月歌舞伎座『土蜘』の石神で青木政憲の名で初お目見得。2003年1月歌舞伎座『助六』の禿(かむろ)で三代目大谷廣太郎を襲名し初舞台。四国こんぴら歌舞伎大芝居には7年ぶり3回目の出演となる。

◆ 市川 染五郎(いちかわ そめごろう) 八代目 高麗屋

2005年3月27日生まれ。松本幸四郎の長男。祖父は松本白鸚。07年6月歌舞伎座『侠客春雨傘』の高麗屋齋吉で藤間齋の名で初お目見得。09年6月歌舞伎座『門出(かどんで)祝(いおう)寿連(ことぶきれん)獅子(じし)』の童後に孫獅子の精で四代目松本金太郎を名のり初舞台。18年1・2月歌舞伎座で八代目市川染五郎を襲名。四国こんぴら歌舞伎大芝居には初出演となる。

◆ 中村 吉之丞(なかむら きちのじょう) 三代目 播磨屋

1967年生まれ。78年7月歌舞伎座『加賀見山(かがみやま)再岩藤(ごにちのいわふじ)』の丁稚で森島啓介の名で初舞台。81年4月中村吉右衛門の部屋子となり、歌舞伎座『元禄忠臣蔵 最後の大評定』の吉千代ほかで中村吉男を名のる。94年4月三代目中村吉之助と改め、歌舞伎座『勧進帳』『熊谷陣屋』の四天王で名題昇進。95年9月二代目中村吉之丞の芸養子となる。16年9月歌舞伎座『一條大蔵譚』の八 剣勘解由などで三代目中村吉之丞を襲名。四国こんぴら歌舞伎大芝居には8年ぶり8回目の出演となる。

◆ 松本 錦吾(まつもと きんご) 三代目 高麗屋

1942年4月12日生まれ。二世松本錦吾の長男。49年2月大阪歌舞伎座『吉田屋』の禿(かむろ)で松本忠を名のり初舞台。53年八世松本幸四郎(初世白鸚)の内弟子となり、松本錦彌を名のる。65年名題昇進。同年2月東京宝塚劇場『鬼の少将夜長話』の家従・弘之で三代目松本錦吾を襲名。88年幹部昇進。四国こんぴら歌舞伎大芝居には13年ぶり5回目の出演となる。